【小1の壁】リモートワークできる職場に転職して突破したワーママの体験談

\ 【登録無料】1分で完了/

※会員登録ページへ移動します

小学校入学後の「小1の壁」は、仕事と子育ての両立を困難にし、キャリアを諦める原因になる人もいます。リモートワークできる職場への転職は、この課題を乗り越え、柔軟な働き方でキャリアを継続する有効な手段です。

【体験談】夏休み中の対応に限界!リモートワークできる職場に転職

夏休み中の対応に限界を感じ、職場との交渉もうまくいかなかったためリモートワークできる職場に転職した方の事例を紹介します。

時短勤務について相談しても「NO」の回答しか得られなかった

Oさん(20代後半・子供1人)

私は東京都在住で小学校2年生の子供を持つ、20代後半のWebデザイナーです。子供が小学校1年生の頃に、学童保育を利用してフルタイムに復帰したのですが、なかなか仕事との両立が上手くいかず、体調を崩してしまったことをきっかけにリモートワークができる職場に転職しました。ここではその当時のエピソードをお話します。

子供が小学校1年生になり、フルタイム勤務で復職しました。

わが家の働き方と生活リズム

- 夫:フルタイム勤務

- 妻(私):幼稚園時代は延長保育を利用し「9〜16時の時短勤務」

- 小学校入学後:時短対象外となり「9〜18時のフルタイム勤務+学童利用」へ

問題が出たきっかけは「小学校の夏休み」

- 学童の預かり時間が16時まで

- 他の学童は、普段からの利用者でないと夏休みに利用できない

- 夏休みの学童はお弁当が必須で手間が多い

転職を考えたきっかけ

- 時短勤務を会社に相談 →「契約社員のみ対応」と言われ断念

- 夏休みは子供の預け先も食事準備も必要で、家事・睡眠時間がさらに圧迫された

- 「このままでは子育てと両立できない」と感じ、転職を考えるきっかけに

学童も利用できることになって安心だと感じていたのも束の間、フルタイム勤務との両立は想像以上に大変でした。結果、体調を崩したことをきっかけにリモートワークができる職場に転職しています。

リモートワークなら学級閉鎖や学童の休止に対応できる!

転職活動をはじめて間もない頃は、リモートワークにそれほどこだわりを持っていませんでした。「時短勤務できればいい」と考えていましたが、途中でリモートワークを軸にした転職活動へ変更しています。

転職軸を変えた理由

- 当時は新型コロナの影響で、リモートワークを導入する企業が増加していた

- 学童が閉鎖になる可能性を考えると、リモートワークの方が安心だと感じた

- 転職の軸を「リモートワーク可能な職場」へ変更した

フレックスタイム制も重視

- 子供が家にいると、途中で仕事を中断せざるを得ない場面が出てくると気づいた

- 勤務時間を柔軟に調整できる環境を重視して、フレックスタイムも視野に入れた

転職活動の結果

- Webデザイナーとして5年の経験があり、活動は比較的スムーズに進んだ

- 6月に前職を退職し、7月からはリモートワーク形式の新しい職場で勤務を開始

転職活動自体は順調で、結果的に夏休み前の7月に転職先への入社を実現。

転職活動中は転職エージェントのキャリアアドバイザーにもサポートしてもらい、理想的な条件の会社をいくつかピックアップしてもらいました。一般的な転職サイトでは見つからない求人ばかりだったので、相談してよかったと感じています。

リモートワークは楽なことばかりじゃないけれど…

リモートワークOKの職場に転職してよかったと感じる点もあれば、大変だと感じる点もあります。

リモートワークで良かった点

- 体力的な余裕ができた

- 子供との時間が増えた

- 家族のつながりが強まった

特に、通勤がなくなり睡眠時間が増えたことで慢性的な体調不良がなくなったのは大きなメリットでした。平日でも学校・習い事・勉強の話をする時間を確保でき、放課後の時間が充実したとも感じます。

リモートワークで大変に感じる点

- 子供の理解不足による困りごと

- 仕事と生活のメリハリがつけにくい

- 住環境の課題

子供は「親が仕事中である」と理解できず、リモートワーク中でも話しかけやちょっかいが日常茶飯事になることも。親が家にいることで「学校まで送って」など、甘えやわがままが増えてしまったのも課題です。

リビングで仕事をしているため、子供の出入りで集中力が途切れやすいのもデメリットです。夫婦それぞれが作業部屋を確保できる家に引っ越しを検討しています。

小学校入学時にに起こりやすい「小1の壁」問題

ここでは、小学校入学時にに起こりやすい「小1の壁×ワーママ」の課題を紹介します。「子供が小学校に入れば少しは育児も楽になるはず」と考えがちですが、実はワーママにとっては小学校入学以降の方がつまづくことが多くなる傾向があります。

学童に入所できない

小学校はお昼過ぎ(14時~15時頃)に終わるため、両親共働き家庭の子は放課後の時間を学童で過ごすことが多いです。しかし、地域によっては子供や共働き家庭の数に対して学童の入所可能人数が十分でないケースがあり、希望すれば全ての子供が入所できるとは限りません。特に都市部では定員オーバーで、希望の場所に入所できないことも。

その場合、家から遠くて利用料も高額になりやすい民間学童を活用するか、子供がひとりで留守番するかしかなくなります。「流石にひとりで何時間も留守番するのはできない」と判断した家庭が仕事を辞めざるを得なくなり、両立の課題となるケースは少なくありません。

また、一度退職しブランクがあると、再就職が難しくなります。小学校1年生の間だけ短期的に離職するはずだったのに、理想的な条件で再就職できずにキャリアダウンしてしまうワーママは多いです。

学童の開所時間が仕事と合わない

無事に学童に入れた場合でも、学童の開所時間と仕事の就労時間とが合わない可能性があります。例えば「学童は17時に閉まるが、親の帰宅が18時以降になる」という場合。子供はいわゆる「鍵っ子」となって自分で帰宅するしかなく、短時間とはいえお留守番の時間も発生します。冬場暗くなってからのひとり帰りや在宅中のトラブルに対処できないリスクがあります。

また、夏休み・春休みなど長期休暇中の開所時間が変更となる学童も多いです。「普段は何とか仕事と両立できるけれど、夏休みは学童が9時からしか開かない」という場合、親の方が早く出勤し子供がひとりで自宅の戸締りをして時間通りに出かけなくてはなりません。高学年であればできることでも、低学年のうちは不安が大きいという家庭がいるのも事実です。

子供が学校・学童に行きたがらなくなる

友達家族もほぼ共働きで「保育園に行くのが当たり前」であった未就学時代と比べて、小学校に入ると家庭ごとに事情がさまざまであることが子供に伝わります。「〇〇くんの家はいつもお母さんが家にいてくれる」「〇〇ちゃんは学童を使わず放課後公園で友達同士遊んでいる」などの話が耳に入ることで、子供が学校・学童に行きたがらなくなることもあるでしょう。

結果、学校・学童への行き渋りにつながり、メンタル面でのケアや付き添い登校(登所)に時間が割かれてしまう場合があります。毎日仕事に遅刻するなど両立の壁となるため早めの対策が求められるものの、子供の性格や学区の特性によって実情は異なるため、先に予測して対応するのは非常に困難です。

子供の留守番時間が長くなる

留守番が比較的苦ではない子であったとしても、留守番時間が長くなること自体に不安を抱く家庭は少なくありません。「勝手に火を使って火事にならないか?」「不審者やセールスの訪問に無防備にドアを開けてしまわないか?」「下校中に怪我をして帰ってきても適切な応急処置ができないのでは?」など、心配すればキリがありません。なるべく普段から家での過ごし方を指導するとしても、突発的なトラブルに子供ひとりで対処できるとは限らないので注意が必要です。

いざというときに頼れる近隣の祖父母やママ友がいない場合、悩みはより深刻になります。親が勤務時間を短くして留守番を短縮するなど、働き方を変えないと対処できないケースも多いでしょう。

子が体調を崩して仕事の欠勤が多くなる

小学校は幼稚園・保育園より人数が増えて大規模になることが多く、風邪やインフルエンザが一気に蔓延することがあります。入学直後は環境の変化で疲れも溜まっていることが多く、思わぬタイミングで体調を崩すこともあるでしょう。また、兄弟や親にインフルエンザが順々に移るなど、なかなか出勤停止が明けない事態になるケースも少なくありません。

結果、欠勤が増えて給与が減ったり、仕事に穴を開けすぎて居心地が悪くなってしまったりすることがあります。なるべく有給や看護休暇を使って対処するにしても、仕事の担当を急に変わってもらうなど職場に迷惑をかけることが増えてしまい、人事評価が下がる要因にもなるため注意が必要です。

宿題や翌日の準備をフォローできない

小学校に入ると、宿題や翌日の準備など子供本人がやることが増加します。とはいえ子供本人で初めから完璧にできることは少ないため、慣れるまでは親のサポートが必要です。また、「明日の図工で使う材料がほしい」「雑巾の準備を忘れていて急に買いに行かなくてはいけなくなった」など、思わぬタイミングで急な対応を求められることも。仕事から帰宅するのが遅く、夜の時間が限られていると毎日せわしない暮らしになるかもしれません。

その他、PTAの平日ボランティアに参加できない、平日の授業参観にいけない、など困りごとも増えてきます。本人のサポートを全力でできない状態に嫌気が差して、キャリアを諦めてしまうワーママも多いのです。

小1の壁がリモートワークで乗り切れる理由

「小1の壁」は、リモートワークなどフレキシブルな働き方で乗り切れることが多いです。なぜ小1の壁とリモートワークの相性が良いのか、以下で解説します。

勤務終了後すぐに学童へお迎えに行ける

リモートワークであれば自宅で働くことができ、通勤時間が発生しません。つまり、退勤時間を迎えた瞬間に学童へお迎えに行くことができ、通勤時間分のロスを短縮できるので、夕方以降の時間効率が桁違いによくなります。「子供がひとり帰りせずに済む」「暗い夜道をひとりで帰ってこさせるのは心配」という家庭でも安心です。

親が在宅しているため子のひとり帰りにも対応できる

リモートワークで親が自宅にいる場合、子供ひとり帰りにも対応できます。ある程度登下校に慣れてからは学校・学童からひとりで帰ってくる子が多くなりますが、「下校中に怪我をした」「泣いている友達を連れ帰ってきた」などの思わぬトラブルが起きても、親が家にいれば緊急対応が可能です。また、「おかえり」と子供を出迎えてあげられる環境を大切にしたい家庭にとっては、リモートワークはありがたい制度となるでしょう。

子が1人で留守番する時間を減らせる

リモートワークであれば親が家にいることができ、子が1人で留守番する時間を減らせます。もし学童から帰ってくる時間より親の終業時間の方が遅い場合でも、ひとつ屋根の下で親子がともに過ごせるので、緊急のトラブルにも対処できるのがポイント。親の存在は防犯面でも頼もしく、子の精神的な安心につながるかもしれません。

「なんとなくでも親の存在を身近に感じられる」「家でどう過ごしているかチラッと見ながら働ける」という環境が好ましいと感じる家庭であれば、リモートワークは良い選択肢となるでしょう。

学校の宿題や翌日の準備を隙間時間でチェックできる

リモートワークの場合、隙間時間をフル活用して簡単な家事をすることも可能です。学校の宿題や翌日の準備を隙間時間でチェックしたり、習い事への見送りをする短時間だけ仕事を抜けたり、フレキシブルな使い方ができるかもしれません。どの程度の中抜けを許してもらえるかは会社により異なりますが、実際に隙間時間を使って家事・育児をこなしているワーママが多いのは事実です。

小学校低学年のうちは、さほど宿題が多くない学校がほとんどです。簡単な丸付けや音読の評価であれば、5分程度で完了することも多いので隙間時間をフル活用してみましょう。

通勤がないため体力を温存できる

通勤がないことは、ワーママ自身にとっても大きなメリットとなります。大雨・大雪・台風の日でも交通網の影響を受けることがなく、通信がないから体力も温存でき、夕方以降の家事・育児に精力的になれるかもしれません。子供が寝てからもう一度仕事に手をつけたり、趣味に時間を割いたりする余力が生まれます。

「あまりにも忙しすぎて日々余裕がない!」と感じるワーママにこそ、おすすめしたい働き方です。

子の体調不良時も比較的対応しやすい

リモートワークは、子の体調不良時も比較的対応しやすいのが特徴です。ある程度症状が落ち着いていれば、子供の横で仕事をするなどフレキシブルな働き方ができます。インフルエンザから完治したのにまだ登校はできない「登校停止期間」なども、自宅で子供を過ごさせながら合間に仕事をこなすことができ、無為に欠勤日数だけを重ねることがありません。どうしても外せない仕事だけ進めたり、ピンポイントでミーティングだけ参加したりすることもでき、「仕事を100%変わってもらう」という精神的なストレスからも解放されます。

直近の「リモートワーク」にまつわる現状

ここでは、直近の「リモートワーク」にまつわる現状を解説します。リモートワークのしやすさや導入率に触れるのでご参考ください。

リモートワークできる会社の実態

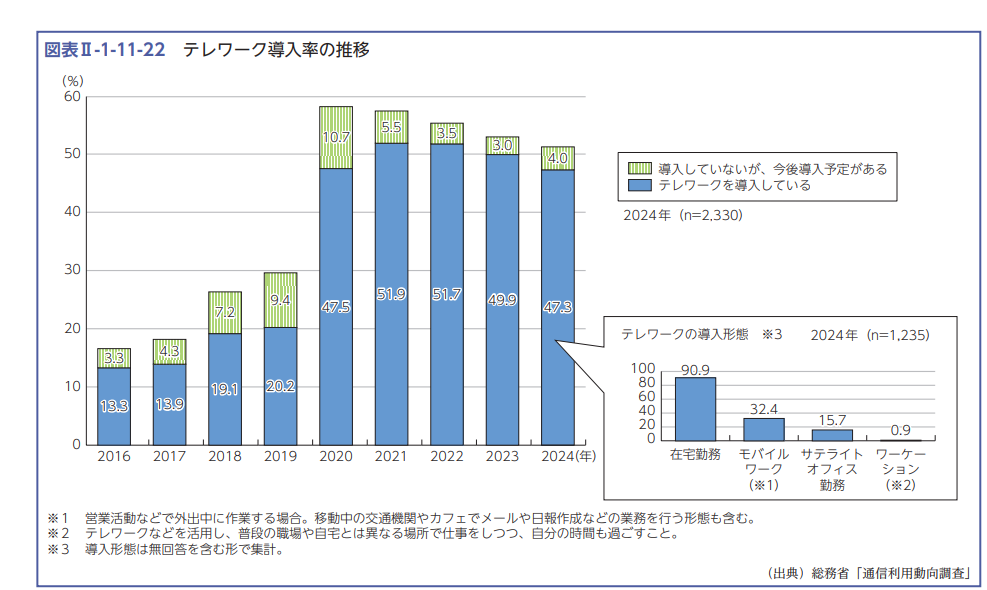

引用:令和7年版 情報通信白書|第11 節 デジタル活用の動向|総務省

リモートワーク導入率は2020年に爆発的に伸び、2010年代に比べるとリモートワークできる環境を整えた企業が増えました。在宅勤務だけでなく、モバイルワーク、サテライトオフィス勤務、ワーケーションなどフレキシブルな働き方を認める企業も出てきており、ワーママ以外も活用できるシステムとして確立しつつあります。

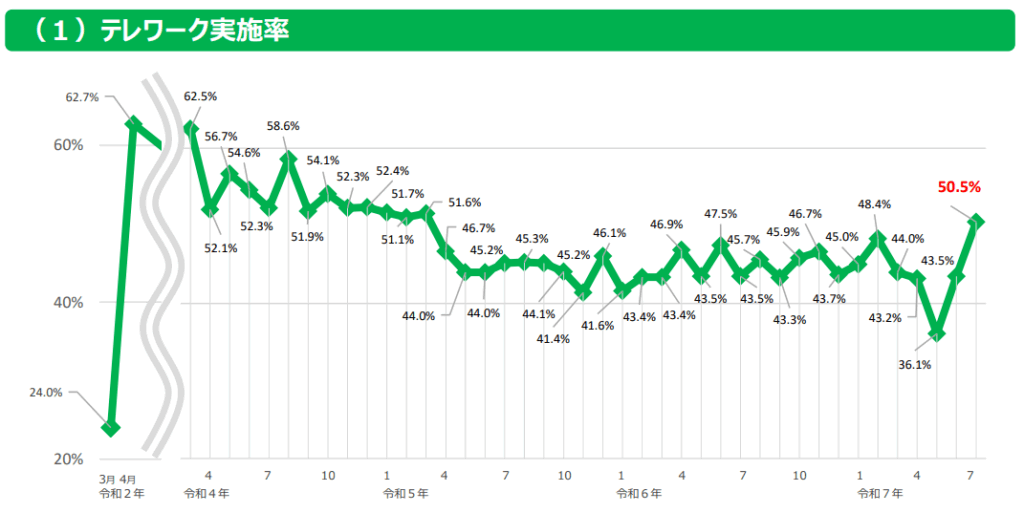

出社回帰の動きもあり「ハイブリッドワーク化」している

ステイホームが解消されたことやオフィスコミュニケーションの重要性に着目する企業が増えたことをきっかけに、出社回帰の動きが出ているのも事実です。都内企業では最大64.8%に到達したリモートワーク実施率も、2023年4月には46.7%と過半数を下回る結果となりました。終日のリモートワークをするのではなく、半日・時間単位のリモートワークをする「リモートハーフ」も広がり、出社とリモートワークをシーン別に切り替える「ハイブリッドワーク」が進んでいます。

今後も出社とリモートワークをフレキシブルに使い分ける手法が広がっていくだろうと予想されており、必ずしもフルリモートワークできるとは限らない点に注意が必要です。

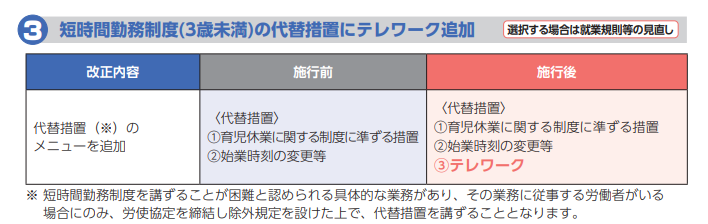

短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にリモートワークが追加

2025年4月1日施行の育児・介護休業法改正により、3歳未満の子を持つ家庭に対する働き方の配慮が増えました。

育児短時間勤務制度(時短勤務)を取得できない場合、代替措置としてテレワーク(リモートワーク)を検討する措置です。テレワーク(リモートワーク)の他、始業時間の変更をするなどフレキシブルなやり方が認められるようになりました。

改正により育児と仕事の両立が一層進み、柔軟な働き方が実現されることが期待されます。

「フルリモートワーク」の割合はまだまだ少ない

SaaSレビュープラットフォームキャプテラの調査によると、フルリモートワークとして週5日の労働を全てリモートワークで実施している人の割合は、全体の僅か1%に留まることがわかりました。リモートワーク導入済みの企業でもあくまでもベースは「ハイブリッドワーク」であり、出社とリモートワークを切り替えながら制度を活用していることがわかります。

つまり、完全に出社をゼロにすることは難しく、まだまだ出社中心の勤務形態が中心になるといえるでしょう。

参考:【仕事に要するコスト調査①】現在オフィス勤務者の4割がリモートまたはハイブリッドを希望|PRTimes

リモートワークできる会社に転職するときのポイント

ここでは、リモートワークできる会社に転職するときのポイントを解説します。理想的な環境を求めて転職する方は、以下をご参考ください。

リモートワークしやすい仕事を知っておく

リモートワークは自宅で業務を完結させる必要があるため、遠隔でも働ける職種やクラウド化が進んでいる業界と相性が良いのが特徴です。以下のような職種ではリモートワークできることが多いので、事前に知っておきましょう。

リモートワークしやすい職種

- プログラマー(エンジニア)

- Webマーケター

- Webデザイナー

- コンサルタント

- 営業

- 経理

反対に、対面でのコミュニケーションが欠かせない職種は、リモートワークしづらいのが現状です。

リモートワークしづらい職種

- 医師・看護師・歯科衛生士など医療職

- 介護職・リハビリスタッフなど福祉職

- 保育士・教師

- 製造業(工場作業)・建設業(建設作業)

- 飲食業・販売業・小売業

- 警察・消防・救急

リモートワークを希望するのであれば、リモートワークしやすい職種に焦点を当てて転職活動をするのが近道です。

即戦力になれることをアピールする

リモートワークできる会社は転職市場でも人気が高く、争奪戦になりやすいことから、即戦力になれることをアピールすることが重要です。

リモートワーク環境では、オフィス勤務に比べてコミュニケーションの取り方や進捗の確認、協力の仕方が異なります。特に、チームメンバーが物理的に離れている場合、自己管理能力や業務遂行能力が非常に重要となるでしょう。そのため、採用側は新しく雇う社員がすぐに業務に適応し、成果を上げられるかどうかを基準に合否を決めることが多くなります。

既に業務経験があり即戦力になれる場合や、リモートワーク経験があってテキストコミュニケーションに慣れている場合、高く評価される可能性が高いです。

反対に、完全未経験の分野に挑戦する場合、採用はされてもリモートワークできるようになるまで時間がかかるかもしれません。最初から高い生産性を求められる働き方であることを覚悟して、自己PRを徹底的に練っていくのがポイントです。

リモートワーク比率の高い転職エージェントを使う

リモートワーク比率の高い転職エージェントを使い、そもそも「リモートワークできる会社」を優先的にピックアップしてもらうのもおすすめです。一般的な総合型転職エージェントの場合、出社回帰の影響を受けてそもそもリモートワークが前提となっていないことが多く、「リモートワークを希望します」と伝えただけで難色を示されてしまうかもしれません。リモートワーク導入済みの企業でも、実際の稼働率は企業ごとに差があり、形だけのリモートワーク導入になっていることも少なくないのです。

そのため、リモートワーク比率の高い転職エージェントを使い、実際の業務で本当にリモートワークができるか事前に相談しておくとよいでしょう。リモートワークできる企業の求人が多く集まる媒体でもあるため、効果的に転職活動が進みます。

リモートワークだけを重視しすぎない

リモートワークは確かに利便性の高い働き方ですが、リモートワークだけを重視しすぎないことも重要です。リモートワークで小1を壁を突破できるワーママがいるとはいえ、必ずしも全ての人にリモートワークが最適とは限りません。

例えば、コミュニケーションやチームワークが重要な仕事では、対面でのやり取りが効果的な場合があります。

自宅で仕事をすることが精神的に疲れる、孤独感を感じるといったデメリットを抱える人もいるでしょう。自分がどのような働き方をすれば最も生産的で満足できるか、見極めることが重要です。

また、リモートワークできるからといって職場の人間関係や給与が良いとは限らないため、他の要素についても十分に吟味して応募することが大切です。「リモートワークできないならナシ」と一律に考えず、自分のなかで応募先選定の優先順位をつけておきましょう。

出社になった場合のことも考えて転職先を探す

フルリモートワークを導入している企業が少ない現状から見ると、出社になった場合のことも考えて転職先を探すことが大切です。入社後に「週1で出社が必須になった」という状況に直面することもあり、リモートワークができないと働けない会社に応募してしまうと、実質的に内定が意味を成しません。

勤務地や通勤のしやすさをチェックしたり、出社頻度や条件を確認したりしながら、無理なく通勤とリモートワークどちらもこなせるか判断しましょう。

また、今フルリモートワークができたとしても、将来的に企業の方針や業務内容が変わる可能性があります。その際にまた転職活動をするのが億劫なときは、始めてからハイブリッドワーク前提で転職しておくのがおすすめです。

最後に、リモートワークを上手く進めるコツを解説します。以下の点を意識してリモートワークすれば、生産性を下げることなくワークライフバランスの改善も可能です。

「小1の壁×リモートワーク」に関するよくある質問

最後に、「小1の壁×リモートワーク」に関するよくある質問を紹介します。リモートワークのデメリットや対策法にも触れているので、気になる項目がある方はぜひ参考にしてください。

Q:リモートワークにデメリットは?対策はある?

小学校入学に際し、リモートワークを選択すること自体へのデメリットはありません。

しかし、時期に関係なく「リモートワークだと働きにくい」と感じる方がいるのも事実です。自分の性格と合いそうか、シミュレーションしておくことが欠かせません。

| デメリット | 具体例・内容 | 対策 |

| コミュニケーション不足 | チームとの情報共有が遅れる、相談や雑談がしにくい | チャットツール・オンライン会議を活用する。1日1回は進捗確認や雑談タイムを設ける。 |

| 仕事と育児・家事の切り替えが難しい | 家事や子供の世話に気を取られやすい | 明確な勤務時間を設定して「仕事モード」と「家庭モード」を分ける。保育園・学童・ベビーシッターと組み合わせる。 |

| 評価が見えにくくなる | オフィスにいないと成果が出せない、評価されない企業もある | 業務報告をこまめに行い、成果を可視化する。目標や進捗を上司と共有する。 |

| 孤独感やストレスが強い | 同僚との交流が少なく、精神的に孤立しやすい | オンライン交流会やチームイベントに参加したり、定期的に出社日を設けたりして対策する |

| 自宅環境だと集中できない | 家の騒音や設備の問題で仕事に集中できない | 作業専用スペースを確保する。ノイズキャンセリングイヤホンや仕事用ツールを使う。 |

リモートワークは柔軟性が高い反面、自己管理やコミュニケーションの工夫が重要です。「リモートワークでも問題なく集中できる」「むしろリモートワークの方が働きやすい」と感じる人でないと、かえってパフォーマンスが落ちてしまうので注意しましょう。

Q:リモートワークなら学童に入らなくてもいい?

リモートワークでも学童を活用しないと両立が難しくなる場合があります。以下に該当する場合、安心して預けられる学童を確保した方がよいでしょう。

- 勤務時間が固定されている場合

きっちり勤務時間が決まっている場合、仕事中は学童に行ってもらった方が親子ともに過ごしやすい可能性があります。

- 業務中に全く手が離せない場合

「ミーティングの頻度が高い」「業務量が多すぎて一切他のことをしている暇がない」という場合、「家に親がいるのに話しかけられない」とかえって子のストレスになることも。 - 自宅環境の制約

ダイニングテーブルでしか仕事ができない、など子供と生活空間を分けるのが難しい場合は学童が必要です。

また、子供が喜んで学童に通うなら、学童を放課後の居場所として活用した方がよい場合があります。

仕事が忙しいときは学童へ、仕事が落ち着いている時期は学校から直接帰ってきて家で過ごす、などフレキシブルな選択をしてもよいでしょう。

どちらの場合でも、いざというときに頼れる学童があるのは安心です。

Q:リモートワークなら小学校入学後も絶対に安心?

「リモートワーク=小1の壁を全て解消できる」とは限りません。

急な体調不良や学校からの呼び出し

- 発熱やけがなど、学校から急に呼び出されることがある。

- リモート勤務中でもすぐに対応できないと業務に支障が出る。

PTAや学校行事への参加

- 平日の授業参観や保護者会など、勤務時間中に参加が必要なイベントもある。

- リモートワーク中でも仕事の調整が必要で、スケジュールを確保するのが難しい。

放課後の過ごし方の管理

- 学童に行かない場合、遊びや勉強の管理と仕事を同時並行で進める必要がある。

- 「家に帰っても結局誰とも遊べない」などの子供の不満につながることも。

働く場所が自宅であるというだけで、リモートワーク中も立派な「勤務時間」です。自由気ままに仕事の手を止められるわけではない点に注意し、オンオフをはっきりさせる対策が求められます。

まとめ

「小1の壁」は、小学校入学前後でどの家庭にも起こり得ます。仕事と家庭の両立に困るだけでなく、子供の精神的サポートなど悩みも尽きない時期になるかもしれません。もし働き方を変えて対処できるのであれば無理に仕事を辞めることもなく、キャリア構築をしながら理想的な子育てができるかもしれません。

リアルミーキャリアはワーママ特化型の転職エージェントであり、リモートワークができる企業の求人も多数取り扱っています。働き方を見直したい方や、子供の入学に合わせて転職を検討している方は、お気軽にご相談ください。

ワーママ特化型の転職エージェント

「リアルミーキャリア」の特徴

【リアルミーキャリアの特徴】

①育児との両立が整いやすい求人紹介

┗時短・リモート・フレックスなど

②手軽に転職活動できる

┗やり取りはすべてLINEでOK

③キャリアアドバイザーはワーママ多数

┗共感力&提案力バツグン

④入社までのサポートをおまかせ!

┗書類作成代行・面接対策などもOK

リアルミーキャリアは、ワーママに特化した転職エージェントです。

取り扱っている求人は、制限なしの時短勤務やリモート、フレックスなど、柔軟に仕事ができる環境がそろっています。

※会員登録ページへ移動します

ママ友に教えたい率95%!

リアルミーキャリアで転職した方の声

転職活動を終了された方へアンケートを取った結果、「リアルミーキャリアを他の人に勧めたい」と回答した方は95%※でした。

サービスをご利用いただいた方の声を一部ご紹介します。

リモートワークができるようになり、前より子供との時間が持てるようになりました。中抜けで通院できることも転職して良かったなと感じています。

これまでずっと立ち仕事だったので、デスクワークでの肩凝りは初体験です。でも小さなことですが、自由にトイレにいけたり、飲みたい時にコーヒーが飲めることも仕事によってこんなに違うんだなぁと感じています。

(30代 インサイドセールスへ転職)

毎日バタバタで大変ですけど、勤務時間が「私の時間」になり、とっても充実していて、イキイキしています。

同期、先輩方、上司共に皆さん本当に良い方で、何よりママが多い事が心強いです!!!

改めて素敵な企業を紹介して下さった事に感謝申し上げます。

社内にリアルミーから入社した人が多く、みんな口をそろえて「リアルミーめっちゃ良い」と言っています。

(30代 経理へ転職)

※アンケート実施時期:2020~2024年、有効回答数:762

時短正社員で転職するなら、「リアルミーキャリア」。

キャリアアドバイザーは8割がワーママなので、あなたの状況やご希望に寄り添った転職支援が叶います。

※会員登録ページへ移動します